本科15回卒、三上美都さんが、親交のあるノンフィクション作家・澤地久枝さんの著書を富士高校に寄贈〜三上さんは9月6日に他界

■お悔やみ

澤地久枝さんの著書を富士高校に寄贈された三上美都さん(本科15回卒)が9月6日、お亡くなりになりました。写真のような「お茶目な」死亡通知とご家族名義の挨拶文まで、生前、ご自身で用意されていました。

8月19日に筆者(相川)がホームページへの掲載記事を確認していただくため、ご自宅で三上さんにお目にかかり、同日、下記の記事をアップしてから18日後に亡くなられたわけです。ご冥福をお祈りいたします。

ご葬儀は、遺言により、家族葬にされたとのことです。

半年前に体調不良で検査。肺がんで「余命いくばくもない」と告げられました。ただ、「病についてはどなたにもお伝えしない。葬儀は身内だけの家族葬にしてほしい」というお気持ちをご家族に伝えられていたそうです。

(図書室の寄贈本)

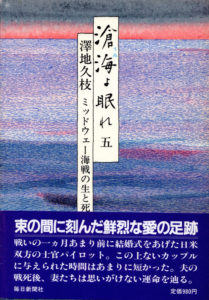

府立第五高女(本科)15回卒の三上美都(みつ)さん(93)が6月初旬、ノンフィクション作家、澤地久枝さんの著書46冊を、母校の都立富士高校に寄贈された。三上さんは、ミッドウェー海戦で戦死した士官の妻として、澤地さんの取材を受け、ノンフィクション作品『滄海(うみ)よ眠れ〜ミッドウェー海戦の生と死』で、たった1ヵ月の蜜月の模様が取り上げられた。それが縁で、澤地さんとの親交が始まり、澤地さんから新刊本が出るたびに寄贈を受けていた。その貴重な宝物を、「母校のみなさんに読んでいただきたい」と富士高校に託した。本科15回卒の同期会のまとめ役であり、「若竹会理事」も務められた三上さんに、澤地さんとの出会いや同期会活動について、お話をうかがった。

(三上美都さん)

――まず、澤地久枝さんとの出会いについてうかがいます。

三上「澤地久枝さんがミッドウェー海戦の戦死者を取材し、サンデー毎日に連載を始めました。私の夫がミッドウェーで戦死したので、澤地さんからお問い合わせがありました。でも私は戦後、戦死した人のお兄さんと再婚したので、遠慮して、最初はこの話を握りつぶしていました。でも、1年後にまた、ミッドウェー戦死者のことを知りたいと、連絡があったんです。遺族の代表は戦死した前の夫の兄(今の夫)だったので、二度も私が握りつぶすわけにいかないと『こういう依頼が来ました』と手紙を見せたんです。そうしたらじっと考えた後、『良孝(弟)の思い出を残してくださるというのなら、君が一番知っているのだから、君がお話してあげたらどう?』と言うので、取材の事務局の方に電話をしました。

『この方には奥さんはいなかったのですか?』と聞かれたので『私が妻でした』と話しました。そうしたら、『一番知りたいのは奥さんのことなんです』と言われ、『よろしければ、あなたが知っている良孝さんのこと、ご兄弟のこと、両親のこと、全部書いてくださいませんか』と言われたのです。

それで、文章を書いたのですが、投函する決心がなかなかつきませんでした。ハンドバッグの中に入れて10日ぐらい持ち歩いていました。どうしても決心がつかないので、最後は、前の夫のお墓参りに行きました。

お墓の前に立った時に、私の心のなかに浮かんだことで決めようと思いました。そうしたら、お墓から二本、手が出てきて『俺の女房はおまえさんだよ』と言われた気がしたんです。それで投函しました。

澤地さんは、すぐにお返事をくださいました。『しかるべきときに一度お会いしたい』とおっしゃいました。お目にかかったのはそれからずいぶんたってからになりましたが。

「滄海(うみ)よ眠れ〜ミッドウェー海戦の生と死」の単行本第五巻第十四章「まぼろしの蜜月」の一部を引用する。

結婚の期間が1ヵ月という戦死者は日本側に10人、アメリカ側に1人いた。

昭和17年4月22日、東京日比谷の法曹会館で、海軍大尉三上良孝の結婚式がとりおこなわれていた。新郎は大正4年12月12日生れの26歳、新婦美都子(みつこ)は大正9年10月24日生れで21歳だった。二人がはじめて会った日からまだひと月もたっていない。

三上良孝が妻の美都子に最後にのこした言葉がある。

「もし僕が戦死したらね」

と言いかけ、「そんな話はいや」と妻にさえぎられながら、

「真面目な話なんだ。いいかい、もしぼくが死んでも、君はけっして未亡人なんかで一生通すんじゃないよ。前途有望な青年をみつけて、かならずまた結婚してくれたまえ」

と言った。

良孝は霞ヶ浦で7ヵ月、宇佐海軍航空隊と大村海軍航空隊で5ヵ月の訓練を経て、昭和15年11月、空母「加賀」乗組みとなる。いよいよ艦攻パイロットとしての人生がはじまった。

美都子の父堀田二郎は海兵36期の出身である。大正9年の尼港(ニコライエフスク)事件の救援におもむき、死屍累々の様相を目撃して軍人であることに嫌気がさし、退役して語学教師として長い人生を送った人である。

美都子はとしの離れた弟が1人いるだけで、1人娘として育った。府立第五高女を出て、YWCAの家政科へ1年通ったが、なにか仕事をしたいという積極的な気持ちがあった。家にいて夫となる男性が人生に登場してくるのを待つような生活など、御免こうむりたいと思っていた。

ソプラノの声を生かすべく、音楽学校へ進学したいと真剣に考えたこともあるが、……父のつよい反対で断念している。やりたいことはなにもやらせてもらえない良家の娘は、女学校の同級生とはからって東京市の事務手伝いに通っていた。

海軍関係者の知人の伝手で、堀田美都子の見合用の写真も三上家の「候補者」の1枚に入っていた。70日ぶりに帰ったわが家で見せられて、三上良孝が選ぶことになる写真である。

「加賀」の佐世保帰投3月22日、柱島出港は5月22日。この2ヵ月が三上夫婦にとっての「与えられた時間」だった。

「ぼくたち、もっと早く出会っていればよかったね」

と三上は何度も妻に言ったという。

3月の20何日か、美都子は東京市の仕事から帰ると、両親から「早く着がえなさい」と言われる。せかされて知人宅へゆき、そこではじめて三上良孝と会う。これが見合だった。見合らしいと気づいたとき、初対面の二人は屈託なく笑った。

戦場から帰ったばかりの長身の青年は濃い眉、切れ長の大きな眼と、その笑い声が印象的であった。

「この方が私の一生を決める人かな?」

と美都子は感じた。

「おばあさん、俺たち相惚れだよ」と三上はあとで同居している祖母に言う。しかしはじめはこの縁談をことわろうとした。「軍務をひかえているから結婚のことは白紙にしたい」と言う。「ことわって」と息子に言われ、母の文は「ことわるなら、自分でことわるように」言った。

堀田家へことわりにいった三上は、美都子の父と話すうちに結婚を申し込む。建前よりも正直な若い感性の方がずっとつよかった。

悲しみの傷跡をはぐ残酷な質問にたじろいだあと、戦死者の追悼のためと思いを定めて、三上美都子は長い文章を書いてくれた。長時間の話しあいもした。

(三上良孝・美都子の結婚記念写真)

「私、ツノなんてありませんから」

と、振り袖に文金高島田姿の花嫁は言い、角隠しをつけることを拒んだ。三上大尉は長剣も白手袋も、艦の自室においてある。館山基地から来たままの軍服であり、帽子は花嫁にあわせ、手にもった。長剣と手袋は借りものであった。

「敗戦は、私を打ちのめしました。

あの人の死は、流した血は、なんだったのですか?

海の見える丘に立って、遥かミッドウェ―の方角を望みつつ、そこに根を生やし、海に向かって手をさしのべている樹になってしまいたい……そう思ったものです。

当時の若者が直面したであろうすべての価値観の否定、虚無感は、私にとっても例外ではありませんでした」

(葬儀の日の三上美都子)

三上美都子は私の問いかけに答えて、長い間封印してきた思い出を一つずつ胸の底からよびおこして、それを文章に書く努力をしてくれた。最初の原稿を書きおえた日付は、1982年の8月15日になっている。

三上「結婚して(夫が戦場に向かったのが)1ヵ月という妻がアメリカにもいて、第十四章「まぼろしの蜜月」では、日米二人の妻の話を並行して取り上げています。結婚してから1ヵ月で、(前の)夫は戦地に出向き、それから、2週間で戦死してしまいました。厳しかったですね。

本では、私の名前は、美都子になっています。本当は『子』はないのですが、『子』をつけて使っていたんです。

彼が別れ際に言った言葉がのっけに出ているんです。

私の結婚の写真も載っています。「滄海(うみ)よ眠れ〜ミッドウェー海戦の生と死」の単行本全6巻は子供たちが家に残しておいて、というので今回の寄贈本のなかには入っていませんが、私と戦死した夫のストーリーが載っている文庫版(文春文庫)第三巻は寄贈いたしましたので、ぜひ、読んでください」

三上「取材は私の家では話しにくいと考え、澤地さんのお宅にうかがいました。澤地さんは私より10歳年下ですが、お会いすると、意気投合してしまいまいた。取材のテーマとは違う話もしてしまい、「どこまで取材しましたっけ」などと澤地さんが言って取材を再開していました(笑)。澤地さんは、その後、私の家にもお見えになって、再婚した主人(良臣氏)にも会いました。本には彼のことも載っています。当時、彼はドイツにいたんです。三井物産からドイツに派遣されて、ドイツで石炭液化の研究をさせられていました。ドイツの工場を視察して、日本に報告を送っていましたが、工場は民間人は入れないということでドイツで日本大使館から陸軍の技術少佐の肩書きをもらっていました。

彼がドイツに行って留守のときに私は(前の戦死した夫と)結婚したんです。ですから弟の結婚通知と死亡通知がほとんど同時に来たそうです。それでドイツから手紙をくれたりしたのですが、それもこの本に載っているます。澤地さんが「それを載せてもいいですか」というので義兄(主人)にも会ってもらいました。

義兄は、陸軍の技術少佐という肩書きだったのでアメリカに抑留されていて、その間に兄嫁が29歳の若さで、疎開先で亡くなったんです。義兄が国際赤十字の船で帰ってくることが決まって兄嫁は喜んでいたのですが…。義兄とは、彼が帰国後、初めて会いました。その後、彼と再婚して、残された二人の子供が、私の子供になったのです」

三上「澤地さんからは、ストーリーを書き始めた後も、電話で、『このとき、あなたどういうふうに考えていた』と確認の取材を受けました。サンデー毎日の連載(三上さんのストーリーが掲載されたのは昭和59年5月6・13日号〜8月5日号)が単行本になった時は、澤地さん自らが持ってきてくださいました。昭和60年1月22日のことです。

澤地さんはこの本で、ミッドウェー海戦の戦死者の名前を全部調べて、ご本人や家族のことを取材していますから、大変な仕事だったと思います。日本の軍隊は、尊い命を捧げた戦死者について曖昧な情報しか公開しておらず、何事だ、というのが澤地さんの主張でしたので、1人ひとりを取材したのですね」

三上「澤地さんの取材を受けるに当たっては、当時、出ていた『石川節子 愛の永遠を信じたく候』や『暗い暦 二・二六事件以後と武藤章』、『密約—外務省機密漏洩事件』など5、6冊の著書を読みました。そうしたら、彼女のものを書く姿勢が見えてきて、これなら取材を受けてもいいかと思いました」

(澤地さんに送った原稿の控えや覚え書きを見る三上さん)

――控えの原稿も自筆なのですね。いまだったらコピーをとりますが、すべて書き写しているんですね。

三上「澤地さんには夫のこと、自分のこと、兄弟、両親のことを書いてくださいと言われて、書きました。今見ると、ずいぶん長くいろいろなことを書いていますね。

これが最初に私が書いた文章を読んで澤地さんがくださった手紙です。澤地さんの家に最初に行った日付も書いてありました。昭和58年7月24日です。私もマメですね(笑)」

三上「澤地さんとはこの取材がご縁で、その後、ずっとお付き合いをしています。澤地さんとは旅行も十数回行きました。二人っきりの旅もずいぶんあります。ミッドウェーにも行きました。著書が出れば、必ず、贈呈してくださいました。自筆のサインの上に『三上様』と書いてあるのが半分くらい。みなきれいな本ですよ」

(寄贈本。三上さんのドラマが取り上げられている文庫版の「滄海(うみ)よ眠れ〜ミッドウェー海戦の生と死」第三巻もある)

――三上さんは15回卒の同期会幹事としてもご活躍されていました。同窓会の様子や幹事ぶりなどを教えてください

三上「私たちはすべてのクラスが集まる会も同期会と言わず『級会(クラス会)』と言っていました。卒業したのは196人。90歳のときは70人になっていました。昭和13年に卒業してから数年はクラス会を開きましたが、戦争で中断しました。戦後、また開いたのは昭和23年か24年ごろだと思います。多くの人が赤ん坊を抱いている写真があります。それからは毎年、開いています。

幹事は持ち回りでやっていました。でもこの10年くらいは私がずっと幹事をしてきました。70代後半になって『クラス会をやめよう』なんて言う人が出てきたんですよ。連絡が面倒くさいって。じゃ、やってあげるわよと言って、多菊志津子さんと二人で始めたんです」

三上「はじめは、いろいろな場所でクラス会をしていましたが、平成10年(1998年)の喜寿を祝う会を帝国ホテルでやってから、クラス会は毎年4月1日に帝国ホテルで開くことになっていました。4月1日ならば、みな同じ年齢で平等ですから。

平成22年、90歳になって、昔懐かしい新宿で開いたのがクラス会の最後です。本人が17人、付き添いが3人で20人が参加しました。それからはクラス会と銘打たず、集まれる人だけが集まっています。なかには案内をもらうと本人が行きたがるから案内を送らないでほしいという子供さんもいるんですよ」

三上「二泊三日とか一泊二日とかの旅をするクラス会もずいぶん開きました。北海道クラス会、仙台クラス会…。九州、関西でもやりました。仙台は5人くらい同期生が住んでいました。北海道は1人だけだったんですが、ご主人が張り切って手伝ってくださって、函館でやりました。仙台クラス会は、合唱団をやめたときだから…、60歳のときですね」

――女性も60歳になると、いろいろな活動から引退するんですか。

三上「私の場合は、61歳の時にオーディションを受けて、遠藤周作が作った素人劇団の樹座に入りました。還暦の記念にステージに出ようと友達と二人で。まだまだ、いろいろなことをやっていました(笑)。

でも、還暦以降は子育てから解放される人が多く、30人そこそこの参加だったクラス会の参加者が増え、40〜50人、集まるようになりました。

家庭科の(故)阿部(菱山)春子先生が、私たちの同期で、彼女が若竹会の理事をやめるときに、私が代わりに理事になりました。仲がよくて、九州行っちゃうから、みっちゃん、やって、と頼まれ、引き受けました」

—―NHKの連続テレビ小説「花子とアン」で女学校が描かれていましたが、第五高女も「ごきげんよう」と挨拶するような感じだったのですか。

「白石校長が学習院から移って来られたこともあって、『ごきげんよう』でしたね。1年生で入ったときは、みな戸惑いましたが、だんだん慣れてきました」

――着物を着ていたんですか。

「セーラー服を着ていましたよ(笑)。

大正9年生れは庚申(かのえさる)なので、にぎやかね、と言われました。

卒業してからはピアニストになる人や小説家になる人もいました。医者になる人や専門職に就く人もいました。

第五高女は積極的な人が多かったと思います。

第一から第八までのナンバースクールと言われたところには、学力が高い人が入っていたと思いますが、文化が共通だったのかもしれません。卒業してから肌合いが会う人は聞いてみるとナンバースクールの卒業だったりしたことが多かったです。

私たちのころは安藤先生という方の音楽の授業が素晴しいということで、芸大の師範科の学生が見学に来ていました。

私は歌が得意だったので、堀田さん、芸大行かないって言われたのですが、父が許してくれませんでした。ですから一番下の子が小学校3年生になってから東京合唱団に入り、30年歌いました。

振り返ると第五は楽しかったと皆、言っています。入るまでは堅い印象だったのですが、お月見会があったり、義士会(講談師が来て、赤穂四十七士の話を聞いてお菓子をいただく会)や映画会があったりしました。映画会ではゲイリー・クーパーの『ベンガルの槍騎兵』を鑑賞したりしました。

購買部には新宿中村屋が入っていて、おいしいパンが食べられました。

朝、お金を入れて名前を書いておくと昼にパンが届くんです。

遠足というとお菓子の詰め合わせが中村屋から届きました。

ひと月に一度、全校生徒(5学年)が参加する徒歩遠足というのがあり、そのときはお菓子はだめでした。貸し切り列車でいろいろな所に行って、一日歩きます。みな、傘を持って歩くんです。傘は日傘にもなるし、杖にもなるので、持っていかされたんですね」。

――三上さんは昨年で理事は「お役御免」とおっしゃられて、若竹会の活動から、離れられましたが、何か、メッセージはありますか。

「昔は理事会が中心になって卒業生を集めて劇場を借り切った観劇会なども開いていました。各回卒の代表として理事が頑張っていました。いまは理事会への出席者も少なくなって、理事会がイベントをリードするような形にならないのは残念です」

(高校27回卒・相川浩之)