1926年(大正15年)日本の理科教育の実践を目指した、全国の理化学教員300余名による「全国中等学校理化学教員協議会」(会長、嘉納治五郎、講道館柔道創設者で有名)が、清水谷高等女学校(当時)において実施されました。この協議会が礎となり、理科教育振興法が制定され今日の学校における理科教育が実施・発展しているのです。

日本における理化学教育の必要性は、幕末から維新にかけて多くのリーダーたちの切望する事案でした。維新直後の明治2年に、オランダの教授を師として、大阪(大阪城すぐ西)に舎密局(せいみきょく、セイミ=chemical)なる理化学専門の学校を創立し、その普及発展が期待されましたが、当時の日本は国家樹立、対外戦争、政変など激動の時代が継続し、理化学教育の風は沈静化し遅々としてその進展が見られませんでした。半世紀後にようやく地域ごとの学校の先生方が相互に集まり、実験が必須である理化学教育のあり方等について模索が進められていました。それが全国的な潮流となり、文部省(当時)からの理科学教育の推進に関する諮問がなされ、1926年(大正15年)5月8~10日に全国から300余名もの先生方が大阪に参集し、文部省諮問への答申案の作成および理化学実験に係る研究発表が行われました。その場所こそが、他ならない清水谷高女だったのです。

この協議会の会長、嘉納治五郎氏は教育者としても有名で、当時『大日本中等教育会』会長でもあり、かつて、1896年(明治29年)に、日本初の女子大学を「清水谷の地」にて創立すべき決議にも参画されていました。日本初の女子大学は結局、東京目白台に創立することとなり、設立用地であった「清水谷の地」にはわが母校が創立したのです。

この協議会に、清水谷高女は教員2名を参加させるとともに、授業と並行しながら講堂および教室を提供し、一団となって協力したのでした。そしてこの出来事は、今日の「日本理化学協会」(東京都豊島区)の創立総会として、以降毎年全国各地の学校において研究発表会が実施され、第9回研究発表会では再び母校で開催されています。

清水谷高女がスタートの場となったこの活動はその後も継続され、1953年(昭和28年)には理化学教育振興法として制定され、今日の学校教育における理科教育として定着しているのです。

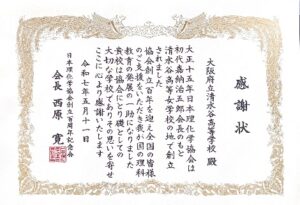

2025年は、日本理化学協会創立100周年にあたり、同年5月11日に、日本科学未来館(東京都江東区)において、「日本理化学協会創立100周年記念式典」が挙行されました。その中で、わが母校「大阪府立清水谷高等学校」と「理科教育振興協会」の2団体に感謝状が授与されました。

感謝状は、校長室並びに済美館に掲額されています。

感謝状授与の様子(竹内伸一校長先生)

感謝状